作品を描けなくなった33歳の漫画家が、ひと夏を大日小屋で住み込みバイトするリアルストーリー!!

第3話も無料です!!

作品を描けなくなった33歳の漫画家が、ひと夏を大日小屋で住み込みバイトするリアルストーリー!!

第3話も無料です!!

就職経験ゼロの漫画家が、「ひと夏をまるっと」大日小屋で働いた!!リアルストーリー!!

第2話も無料で読めます。

2年前にアルバイトに来てくれた漫画家の仁山君が 大日小屋や立山を舞台に漫画を書いてくれました。第一話は無料で読めます。是非読んでみてください!毎月更新です!

超人気一流山岳ガイドの案内で歩く、定員5名の特別プラン

少人数により、きめ細かな対応で大日岳登山をより深く楽しむことができるガイド付きプランに参加してみませんか。

参加費 13,000円

宿泊費 当社規定による

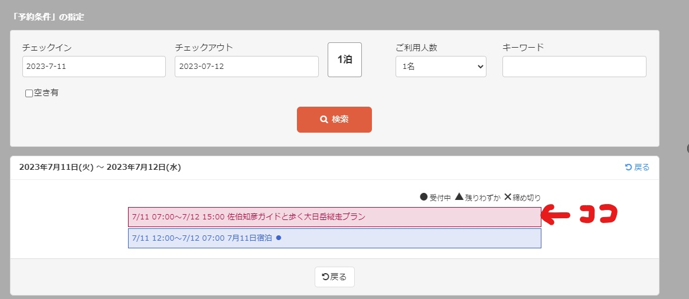

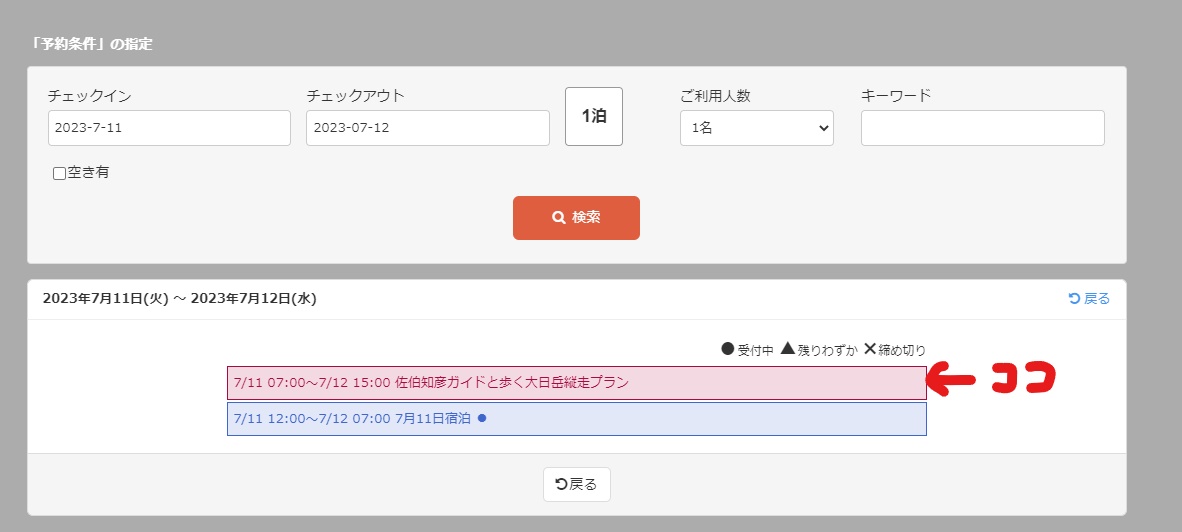

ご予約は「予約フォーム」から開催日一日目(7/10 , 8/21, 9/3のいずれか)の日程を選んで頂くと「通常宿泊プラン」の他にガイド付きプランが赤色で表示されます。

※登山コースについては雷鳥沢出発となりますので、「室堂・奥大日方面より」を選択してください。

※1泊2日の行程となっておりますので、登山道を8時間程度歩ける方に限ります。

※山岳保険は付帯しておりません。各自でご加入ください。

集合場所:雷鳥沢管理署前

宿泊場所:大日小屋

解散場所:称名登山口

☆日程

7/10-11・8/21-22・9/3-4

☆スケジュール

7/10-11・9/3-4

1日目 7:00 雷鳥沢管理署前集合

挨拶・装備チェック・準備運動 出発

10:30頃 奥大日岳

14:00頃 大日小屋着

2日目 4:30 大日岳へ。大日岳頂上にて御来光

(天候によりスケジュール調整します)

5:30 大日小屋に戻り朝食

6:30 出発

9:00頃 大日平

12:30頃 登山口着 解散or 称名滝見台へ

※称名滝探勝バス立山駅行き発車時刻 13:10 , 14:40 , 15:30

8/21-22

1日目 8:00 雷鳥沢管理署前集合

挨拶・装備チェック・準備運動 出発

11:30頃 奥大日岳

15:00頃 大日小屋着

2日目 4:30 大日岳へ。大日岳頂上にて御来光

(天候によりスケジュール調整します)

5:30 大日小屋に戻り朝食

6:30 出発

9:00頃 大日平

12:30頃 登山口着 解散or 称名滝見台へ

※称名滝探勝バス立山駅行き発車時刻 13:10 , 14:40 , 15:30

☆一日目集合時間について

昨年の行程を見直した結果、集合時間・場所を変更いたします。

7/10・9/3 7:00 雷鳥沢管理署前集合

8/21 8:00 雷鳥沢管理署前集合

※前泊(室堂地区)が必要となります。前泊に関しては各自手配をお願いいたします。

☆天候等によりガイドの判断で中止またはコース変更の場合

中止の場合 全額返金

コース変更の場合 状況に応じて実費精算

例 日帰りに変更の場合 参加費 6500円

その他 状況に応じて判断させていただきます。

既存の予約フォームを利用しているために、ネットでのお申込み時に少々誤解を招く記載があります。お詫び申し上げます。

ガイド紹介

佐伯 知彦

立山の麓・芦峅寺に代々続く山案内人の家系に生まれる。立山案内人組合(現立山ガイド協会)初代会長だった曾祖父「平蔵」の想いを引き継ぎ立山ガイド4代目平蔵として立山信仰の歴史や文化を伝える活動も行っている。2019年5月22日富山県で初のエベレスト登頂を果たす。曾祖父の初代平蔵は剱岳の「平蔵谷」に名を残す名ガイド。

Facebook: https://www.facebook.com/tateyamasanzoku/?locale=ja_JP

instagram: https://www.instagram.com/saekitomohiko1102/?hl=ja

令和6(2024)年のご宿泊予約開始日につきましては地震の影響により、受付を延期させていただくこととなりました。

現在小屋の状況を確認できておりません。

安全確認が出来た後、受付開始についてはあらためてご案内させていただきます。

お問い合わせいただいているお客様には本当に申し訳ございませんが、どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

大日小屋

超人気一流山岳ガイドの案内で歩く、定員5名の特別プラン

少人数により、きめ細かな対応で大日岳登山をより深く楽しむことができるガイド付きプランに参加してみませんか。

参加費 13,000円

宿泊費 当社規定による

ご予約は「予約フォーム」から開催日一日目(7/11 , 7/下 , 8/8 , 8/22 , 9/5 , 9/20 のいずれか)の日程を選んで頂くと「通常宿泊プラン」の他にガイド付きプランが赤色で表示されます。

※登山コースについては室堂出発となりますので、「室堂・奥大日方面より」を選択してください。

※1泊2日の行程となっておりますので、登山道を8時間程度歩ける方に限ります。

※山岳保険は付帯しておりません。各自でご加入ください。

集合場所:室堂駅屋上

宿泊場所:大日小屋

解散場所:称名登山口

|

日程 |

山岳ガイド |

|

|

2023/7/11-12 |

佐伯 知彦 |

佐伯ガイドとダイヤモンド剱を 見ませんか? |

|

2023/7/18-19

|

佐伯 恵 |

女性ガイドと歩く大日連山縦走 |

|

2023/8/8-9 |

佐伯 知彦 |

お花畑を佐伯ガイドと 歩きましょう |

|

2023/8/22-23 |

多賀谷 治 |

あの映画にも参加した多賀谷ガイドと 楽しく山歩き。 |

|

2023/9/5-6 |

佐伯 知彦 |

静かな山域を佐伯ガイドと 歩きましょう |

|

2023/9/20-21 |

多賀谷 治 |

紅葉が始まった立山を 多賀谷ガイドと歩きましょう |

☆スケジュール

1日目 9:00 立山室堂駅 屋上出入口付近集合

挨拶・装備チェック・準備運動 出発

12:30頃 奥大日岳

16:00頃 大日小屋着

2日目 4:30 大日岳へ。大日岳頂上にて御来光

(天候によりスケジュール調整します)

5:30 大日小屋に戻り朝食

6:30 出発

9:00頃 大日平

12:30頃 登山口着 解散or 称名滝見台へ

※称名滝探勝バス立山駅行き発車時刻 13:10 , 14:40 , 15:30

☆一日目集合時間について

9:00集合としていますが扇沢始発便が8:55室堂着なので、少々慌ただしくなります。その点を考慮しますと、参加者の交通手段(或いは前泊地)により時間調整をいたします。

☆天候等によりガイドの判断で中止またはコース変更の場合

中止の場合 全額返金

コース変更の場合 状況に応じて実費精算

例 日帰りに変更の場合 参加費 6500円

その他 状況に応じて判断させていただきます。

既存の予約フォームを利用しているために、ネットでのお申込み時に少々誤解を招く記載があります。お詫び申し上げます。

ガイド紹介

佐伯 知彦

立山の麓・芦峅寺に代々続く山案内人の家系に生まれる。立山案内人組合(現立山ガイド協会)初代会長だった曾祖父「平蔵」の想いを引き継ぎ立山ガイド4代目平蔵として立山信仰の歴史や文化を伝える活動も行っている。2019年5月22日富山県で初のエベレスト登頂を果たす。曾祖父の初代平蔵は剱岳の「平蔵谷」に名を残す名ガイド。

立山の麓・芦峅寺に代々続く山案内人の家系に生まれる。立山案内人組合(現立山ガイド協会)初代会長だった曾祖父「平蔵」の想いを引き継ぎ立山ガイド4代目平蔵として立山信仰の歴史や文化を伝える活動も行っている。2019年5月22日富山県で初のエベレスト登頂を果たす。曾祖父の初代平蔵は剱岳の「平蔵谷」に名を残す名ガイド。

Facebook: https://www.facebook.com/tateyamasanzoku/?locale=ja_JP

instagram: https://www.instagram.com/saekitomohiko1102/?hl=ja

多賀谷 治

1955年秋田県生まれ。立山ガイド協会・国際ガイド。

立山ガイドの重鎮として導き役を果たす傍ら、

映画『劔岳 点の記』『春を背負って』では撮影支援および支援計画の立案・山岳ガイドたちの統括などにあたった。

Facebook: https://www.facebook.com/osamu.tagaya/?locale=ja_JP

佐伯 恵

兵庫県出身

立山ガイド協会所属

100年以上の歴史がある立山ガイド協会において初の女性ガイド

20歳の時に『夏までスノーボードが出来る山があるよ!』と友人に誘われて立山連峰と出逢う。立山の壮大な自然や歴史しに魅了されガイドとなる。